[PR]

近頃、夏の台風・水害が深刻になっているように思います。2019年も大型の台風15号、そして台風19号が続けて襲来し、各地に深刻な被害をもたらしました。

今この記事を書いている時も、まだ復興が続いています。

お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りし、被害に遭われた方、ご家族の皆様にお見舞い申し上げます。また、懸命な救助・支援にあたられた自衛隊・消防・警察はじめ関係者の皆様に感謝いたします。

さて、今回の台風19号で、私(筆者)も人生初の災害避難を経験しました。幸いにも大きな被害は受けずに済みましたが、これまでより多くのことに気が付き、また考えさせられました。

そうした考えや気が付いたことを、この機会に、まとめさせて頂きたいと思います。

テレビには映らない“被災者の生活再建”

災害大国ニッポン。

私たちの暮らす日本は、数多くの自然災害に見舞われてきました。

台風、水害、地震…。大きな災害があるたびに、テレビや新聞で、被害状況が報道されます。そうした災害報道をいくつも見ながら、私も育ってきました。

しかし今回、災害避難を経験したことで、「マスコミの報道しない被災実態」に直面しました。

そして、

「今までの自分は、テレビを見て、何かを分かったつもりになって、実のところ何一つとして知らなかったのだ」

と気が付き、愕然(がくぜん)としました。

テレビが報じない「被災後の生活再建」の難しさ

マスメディアの報じる「被害」「災害復興」は、センセーショナルなものばかりです。

死者○名、重傷者○名。水没した街、孤立した避難所、病院、逃げ遅れた高齢者…。

しかし現実には、“テレビ映えしない”ものの、知っておくべき深刻な被害が、もっともっとたくさんあります。

とくに今回、私が実感したのは、「生活再建」の難しさです。

テレビや新聞で目にするのは、「帰宅困難者が何名」とか、「仮設住宅の設置状況」といった部分ばかり。もちろん、それも重大なトピックスです。

しかし、現実の被害、そして生活再建の壁は、これだけではありません。

“避難所に持ち出せたもの”が、全財産になってしまう

「今ここにあるものが、私の全財産になるかもしれない」

台風19号で避難所に身を寄せている時、私が感じたことの一つです。

ギリギリの避難で持ち出せたのは、わずかな貴重品と、スマートフォン、充電器…そのぐらいでした。もしも家が水没してしまえば、それ以外の家財や持ち物は、全て失ってしまいます。着るものすらありません。

通帳や印鑑は持ち出していましたが、口座残高も決して多いわけではありません。

“たったこれだけ”が、自分の全財産になる。

“たったこれだけ”から、日常を取り戻さないといけない…。

そのことを想像したとき、とてつもない困難を感じました。

災害は“仕事”も奪っていく…収入の道まで失う恐れも

深刻な災害が、私たちから「仕事」を奪っていく恐れもあります。

私自身も、台風19号からの避難中、自分のことと同様に恐れたのが、都内にある勤務先のことでした。

「愛社精神」などと言うつもりはありません。しかし、もしも勤務先が大きな被害を受け、業務停止、さらには倒産…そうなれば、私の収入の道も断たれてしまいます。

住む家も、家財も何もかも失い、仕事もなくなって収入も得られず、いま手元にあるものだけしか残らない…。

そんな“最悪”が、リアルに想像できる状況だったのです。

幸いにも私の場合、その想像は現実にはなりませんでした。

しかし、もっとひどい現実に襲われてしまった人が、今この瞬間にも大勢いることは、決して忘れてはならない事実です。

被災しても、“自動的に国が助けてくれる”とは限らない

恥をしのんで正直に言えば、これまでずっと私は、

「災害にあっても、命さえあれば、国が助けてくれるから大丈夫」

と思っていました。

国の災害復興支援について、その仕組みもよく知らないままに、子どものように思い込んでいたのです。

災害が起きても、都道府県知事の要請がなければ、自衛隊も出動できないことを、今回ようやく知りました。

自治体が災害救助法の適用申請を行わなければ、国は本格的な復興支援に乗り出せないことも、まったく知りませんでした。

そして、自分の抱えているクレジットカードやローンの返済も、「被災すれば、自動的に“誰かが、なんとかしてくれる”」とばかり思い込んでいたのです。

災害からの生活復興には、お金の問題は避けて通れない

なぜ唐突に、クレジットカードやローンの話が出てきたのか?と疑問に思われるかもしれませんね。

ですがこれは、“災害からの生活再建”に、絶対に欠かせない視点だと思います。

被災すれば、大なり小なり、財産を失います。

生活復興には、お金が必要です。

しかし、勤務先も被害を受けていれば、今まで通りに収入が得られるとも限りません。

つまり、経済的にとても厳しい状況に追い込まれてしまうのです。

そうした状況で、これまで通りにローンやクレジットカードの返済が迫ってきたら…。

家賃や携帯電話料金、電気代、公共料金、年金の支払い、奨学金返還の請求書が届いたら…。

「とても払えない。払えるわけがない。」

避難所で過ごす一晩のうちに、私はそんな不安も、確かに感じたのです。

復興支援を受けるためには、(り)罹災証明書が必要

私は今回、幸いにも、深刻な被害に遭わずに済みました。ですが、各地の被害を見て、「次は自分かもしれない」と強く思い、さまざまな問題について調べました。

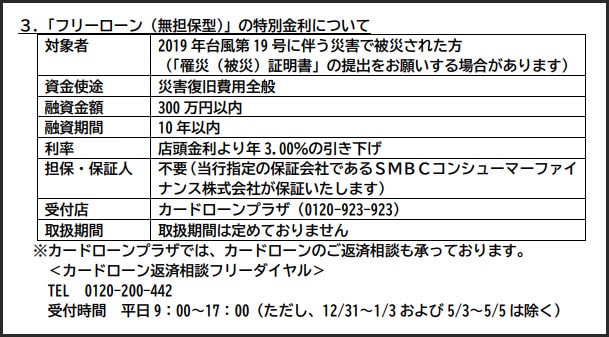

被災してローンが返せない…銀行への相談に罹災(被災)証明書が必要になる場合も

たとえば、私が学生時代から長年お世話になっている、三井住友銀行です。

「2019 年台風第 19 号に伴う災害に係る被災者の皆さまに対する預金等の取扱および融資について」[1]

という資料が公表されています。

- 「住宅ローンのご返済についても柔軟にご相談させて頂きます。」

- 「フリーローン(無担保型)の特別金利について…」

…など、各種ローンの利用者に対して、“被災して返済が難しい場合は、相談に応じます”という方針を明らかにしています。

出典:https://www.smbc.co.jp/news/pdf/j20191015_01.pdf[1]

しかし、こうした救済措置の対象者として、「罹災(被災)証明書の提出をお願いする場合があります」となっています。

他の金融機関なども確認しましたが、どこも「罹災(被災)証明書の提出」は、一定の条件となっているようです。

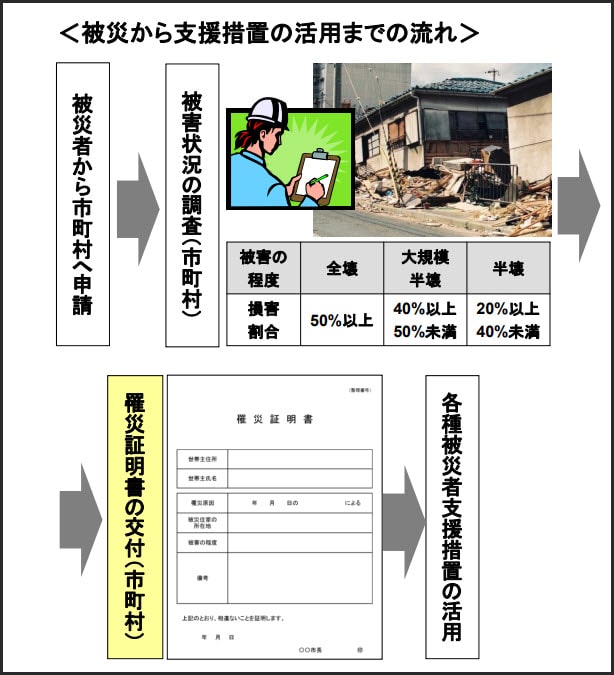

罹災証明書(被災証明書)とは

罹(り)災証明書(被災証明書)とは、かんたんに言えば、「災害の被害にあったことを証明する書類」です。

災害対策基本法第90条の2

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなければならない。

また、政府の「防災情報のページ」内の資料によると、

「罹災証明書は、各種被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用されている。」

となっています。[2]

また罹災証明書は、国による支援だけでなく、各金融機関などの行っているローン返済の救済措置などにも必要な場合があります。

罹災証明書の発行は、審査がある

罹災証明書の発行を受けるためには、審査が必要です。

「災害の被害に遭いました」

「被災して生活が苦しいです」

と主張するだけでは、罹災証明書は発行されません。

まず市町村に申請し、被害状況の調査を受け、審査に通って、ようやく発行されます。

出典:罹災証明書-防災情報のページ より[2]

つまりこれは、「いかに災害で被害に遭っても、罹災証明書が絶対に発行されるとは限らない」ということです。

罹災証明書が発行されない、審査に落ちた、被害認定が受けられない

天災で被害にあっても、罹災証明書が発行されない、審査に落ちる、被害認定が受けられない…。そうした事態は、十分にあり得ます。

想定①:自宅は無事だったが、勤務先が被害を受けた

たとえば、「自宅は無事だったけれど、勤務先が被害にあって、仕事が無くなってしまった」場合はどうでしょうか。

勤務先が適切に手続きを行なえば、その会社は罹災証明書を受け、国や自治体・金融機関などの支援を受けられるでしょう。ですが、あなたへの直接の支援はありません。

想定②:自宅が住めないほど被害を受けたが、半壊認定すら受けられない

「自宅の屋根が壊れて、雨漏りや湿気で、もう住めない状態になってしまった」場合を考えましょう。千葉県をはじめ、全国各地でこうした事態は現実に起きています。

しかし、“災害で物理的に壊れた部分”が屋根の一部だけであれば、もしかすると、「半壊」の被害認定すら受けられない可能性もあります。

少なくとも建物の20%以上が損壊していなければ、「半壊」すら認められないからです。

このように、災害の被害や影響を受けたにも関わらず、罹災証明書を受け取れないケースは、いくつもあります。

罹災証明書の発行に時間が掛かり「生活再建できない」事例も

また、罹災証明書の発行が遅れて、生活が立ち行かなくなる事例も生じています。

台風15号による千葉県内の建物被害を巡り、被災者が公的支援を受けるために必要な「罹災(りさい)証明書」の発行が進んでいない。自治体の人員不足で、損壊の程度を確認する家屋調査にまで手が回らないためだ。調査結果によって支援金額も変わり、被災者から「生活再建の見通しが立たない」と困惑する声が上がっている。

こうした場合、“罹災証明書がない”のですから、ローンやクレジットカードの返済も、ふだん通りに請求されている可能性があります。

半壊して住めなくなった家なのに、ローン返済だけが毎月、今まで通りに請求される…。

そんな事態に陥っている人が、今この瞬間も、大勢いるでしょう。

被災しても、「法的に被災者ではない」人はどうなるのか

災害の被害にあっても、罹災証明書がなければ、法律上、「被災者ではない」…。

そんな風になってしまう問題が、今、この国では現実に起きています。

「罹災証明書がもらえない」以前の問題として、「被災した家のある自治体が、災害救助法や被災者生活再建支援法の適用地域にならない」ケースもあるからです。

現状の制度下では、大規模半壊や全壊に至る大きな被害を受けた家であっても、その家がある自治体が災害救助法や被災者生活再建支援法が適用されなければ、義援金やお見舞金程度しかもらえないことになります。

出典:罹災証明を申請、使える支援制度は見落とさない-リスク対策.com / 木村悟隆 長岡技術科学大学大学院(生物機能工学)

こうした場合、専門家も指摘するように、「お見舞金程度」の支援しかもらえません。

ローンやクレジットカードの返済も、今まで通りに請求が来るでしょう。生活が徹底的に破壊され、仕事も無くなったとしてもです。

これでは、とても生活を立て直すことはできません。

専門家も指摘する「罹災証明一本主義」の弊害

また、「自分は被災していないけれど、勤務先が被災して仕事が無くなった」といった場合なども、我が国の現状では、ほとんど支援を受けられません。

この問題は、「罹災証明書一本主義の弊害」として、弁護士など専門家からも指摘されています。

日本弁護士連合会で「災害復興支援委員会委員長」を務める津久井進(つくい すすむ)弁護士の提言を元に、防災・アウトドア専門家の“あんどうりす”氏は、次のように指摘しています。

体が動かせなくなった、職を失った、家は無事だが地盤が住める状態ではないなど被災の状況は様々であるのに、現行法の支援金は、家の損壊具合だけが基準になっている、そのこと事態が問題を引き起こしているのでは?という考え方です。

これを、「り災証明一本主義の弊害」と呼んだりします。出典:一部損壊だと支援なし?「り災証明一本主義」の弊害と「災害ケースマネジメント」を考える / あんどうりす 2018/09/28

つまり、どれだけ災害の被害にあっても、国の認めた被災者でなければ、ほとんど支援を受けられないのです。

災害大国なのに…日本はおかしい!国際基準にも満たない「被災者」の定義

もはや言うまでもなく、私たちの暮らす日本は、世界トップクラスの災害大国です。

国土面積は世界のわずか0.28%しか無いのに対し、全世界で生じた災害被害金額の11.9%が、日本の被害金額となっています。マグニチュード6.0以上の地震に絞って言えば、20.5%もの割合になります。[3]

それにも関わらず、国の定める「被災者」の定義=災害からの生活再建を“国に助けてもらえる人”の基準は、国際基準すら満たしていません。

国際機関IASCによる「被災者」の定義は、次のようになっています。

被災者: 避難を強いられたか否かを問わず、特定の災害の負の影響を被った人々。例えば、災害による負傷、財産およ び生計手段の消失ならびにその他の災害による被害を被った人々。

出典:IASC OPERATIONAL GUIDELINES ON THE PROTECTION OF PERSONS IN SITUATIONS OF NATURAL DISASTERS (P40 )

国際基準では、「家が損壊した人」「避難を強いられた人」だけが被災者ではありません。

いくつか例を挙げましょう。

特定の災害により、

- 安全な教育環境を失った子どもたち(B.2.6)

- 生計手段および雇用機会を失った人(C.3)

- 公正な選挙権の行使が保障されなかった人(D.5.1)

これらすべての人々が、国際基準では「被災者」であり、正当な権利を保護されるべきとされています。

たとえば、「台風のせいでバイト先に出勤できず、収入が減ってしまった人」も、被災者です。

学校の校舎が壊れて、授業を受けられなかった子供たちも、被災者です。

「台風が来るから」と仕方なくお店を閉め、その日の売上を得られなかった商店も、被災者です。

国際基準ではこのようになっていますが、日本の法律では、こうした人々は、十分に守られていません。

自宅の建物が20%以上壊れていなければ、そして災害救助法や被災者生活再建支援法の適用地域にならなければ、ほとんど支援を受けられません。

これが災害大国ニッポンの、「災害復興」の現状です。ひとりの日本人として、情けない思いです。

被災しても、国に助けてもらえるとは限らない

罹災証明書一本主義、国際水準にも満たない被災者支援…。こうした我が国の現状は、将来世代に引き継いではならないと思います。

しかし、国の仕組みを変えるのは、カンタンではありません。その前にまた、大規模な災害が襲ってくるでしょう。

ですから、少なくとも当面の間、私たちは、「自分の暮らしは自分で守る」心構えをしなければなりません。

しかし、これもまた「言うだけならカンタン、やるのは難しい」問題です。

貯金もなく、ローンやカードの利用残高ばかり…被災したらどうすれば?

十分な資産や貯金のある人なら、まだ何とかなるでしょう。しかし、私のように大した資産もなく、クレジットカードやローンの利用残高ばかりが残っている人は、どうすれば良いのでしょうか?

いざ災害にあい、生活基盤や収入を失ったとしても、国が助けてくれるとは限らないのです。

当サイトとして一つだけ言えるのは、

「いざという時のために、債務整理だけでも知っておいて下さい」

ということです。

これは本当に心から申し上げます。

私も避難所にいた時、たいへんな不安に襲われましたが、それでも債務整理を知っていたことは、大きな救いになりました。

「クレジットカードの利用残高は、いざとなったら債務整理で解決できる」

「債務整理なら、罹災証明書がなくても返済を減額・免除できる」

といった知識と、24時間いつでも頼れる弁護士・司法書士の無料相談窓口の情報は、避難所で過ごしている時も、心の支えになりました。

せっかく当サイトにお越しになったのです。

この機会に、せめて債務整理の基礎知識と、無料相談窓口の情報だけでも、ご覧になっていって頂ければと思います。