[PR]

この記事では、借金やリボ払いなどの返済滞納で、簡易裁判所から「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」が届いた場合について、対応方法を解説していきます。

かんたんに言えば、「借金が返せなくて、裁判所から訴状が届いた」という場合です。こうした場合、どうすれば良いのか見ていきましょう。

口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状とは?

まずは、裁判所から届く「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」とは何なのか、わかりやすく解説します。

平らに言えば、

「あなたは裁判に訴えられました。なので、裁判を行う日(第一回口頭弁論期日)に、裁判所に被告として出席(出頭)してください。」

「自分の言い分がなにかあれば、答弁書に書いて提出してください。」

という内容です。

つまり、この書類が届いたということは、あなたは借金の滞納で裁判に訴えられてしまったということです。

訴状への対応、一番最初に何をするかが最重要

それでは、この「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」(訴状)には、どう対応すれば良いでしょうか?

まず、もっとも重要なのは、初動対応です。今から一番最初に何をするかが、もっとも大切になります。最初の一歩を間違えると、まるでボタンを掛け違えたように、次々と事態が悪化してしまいます。

ですので、「今すぐ、真っ先にするべき対応は何か」について、解説していきます。

今すぐ真っ先に行うべきことは、弁護士・司法書士への相談

訴状が届いた場合の対応方法は、

「答弁書を書いて提出する」

「担当の裁判所書記官に連絡して、詳しい話を聞く」

…など、やるべきことは様々にあります。

ですが、まっさきに今すぐ行うべきことは、弁護士・司法書士への無料相談です。

これは理由もハッキリしています。

ほとんどの人にとって、「裁判に訴えられて訴状が届く」というのは、人生ではじめての経験だと思います。また、裁判手続きや、高度な法律知識もないのが普通です。

はじめてのことで、詳しい知識も経験も無いのですから、専門家に相談してアドバイスをもらうのは、当然にやるべきことです。

裁判を取り下げて、債務整理により減額・和解できる可能性も

債務整理に詳しい弁護士・司法書士なら、裁判の取り下げや、返済の減額和解といった、より望ましい形での解決も期待できます。

債務整理とは、国の認めた借金減額の手続きのことです。

裁判に訴えられる前に、こうした手続きで解決するのが、本当はもっとも良い方法です。

しかし、訴えられてしまってからでも、まだ判決が出ていない今なら、裁判を取り下げてもらい、債務整理で減額和解に切り替えることも、不可能ではありません。

とはいえ、非常に難しく、時間的にもギリギリなのは確かです。

債務整理に強い、経験豊富なベテラン弁護士・司法書士に相談すること

時間がないため、一分一秒も無駄にせず、今すぐに相談をおこなうこと

この2点が、あなたの運命をわけると言っても良いでしょう。

今すぐ無料相談ができ、対応スピードにも評価の高い弁護士・司法書士を、次の記事でまとめています。もちろん、債務整理の実力・実績も十分なベテランです。

こうした弁護士・司法書士なら、今からでもギリギリ間に合う可能性も、ゼロではありません。

すぐに次の記事をご覧いただき、債務整理に強い弁護士・司法書士に、無料相談を行ってください。

訴状を無視するとどうなる?裁判所の解説をわかりやすく

続いて、訴状(口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状)を無視するとどうなるのか、解説していきます。

ここからは、高度に専門的な話となります。そのため、大分地方裁判所民事部の資料[1]をもとに、わかりやすく解説していきます。

訴状を無視すると欠席裁判になり、相手の言い分を認めたことになる

訴状を無視して放置し、最初の口頭弁論期日(裁判の日)にも出席しないと、欠席裁判となってしまいます。

すると、訴状に書いてある相手の言い分を認めたとみなされて、“原告の請求をそのまま認める判決が出る”可能性があります。

たとえば、利息、遅延損害金、さらには督促手数料など、いろいろな名目で借金が膨れ上がっているとしましょう。

「せめて利息や遅延損害金はまけてほしい」

「督促手数料も上乗せされているけど、これを払うのは納得できない」

…などの気持ちや考えがあっても、裁判を無視すれば、すべて相手の言う通りに認められてしまいます。

そして、相手が請求した通りの金額で、債務名義が確定し、差し押さえ(強制執行)を受けてしまいます。

差し押さえを受けると、家族も仕事も巻き込んでしまう

差し押さえを受けると、あなたの財産が強制的に回収され、売却されてしまいます。さらに、「お金の問題だけ」では済まない、もっと大きな影響もあります。

たとえば、職場への影響です。

“給与差押え”により、あなたの勤務先に、裁判所から差押命令が届きます。職場で大問題になってしまう恐れもあるでしょう。

家族や家庭生活への影響も、無視できません。

差し押さえを受けると、裁判所の執行官が家にやってきて、財産調査などを行います。それだけでも、家族に大きな不安を与えてしまうでしょう。

さらに、家や車、家財の差し押さえ…となれば、家族も今まで通りの暮らしを続けるのが、難しくなってしまいます。

こうした差押えのリスクについて、より詳しくは、以下の記事でも解説しています。

答弁書の書き方は?自分で書いて提出したほうが良い?

訴状(口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状)を無視して放置すると、相手の言い分が全面的に認められて、差し押さえを受けてしまいます。

では、答弁書を自分で書いて提出すれば良いのか?…というと、実はこれも注意が必要です。

答弁書とは?訴状に対して、自分の言い分を述べる書類

ひとまず、答弁書とは何なのか、かんたんに解説します。

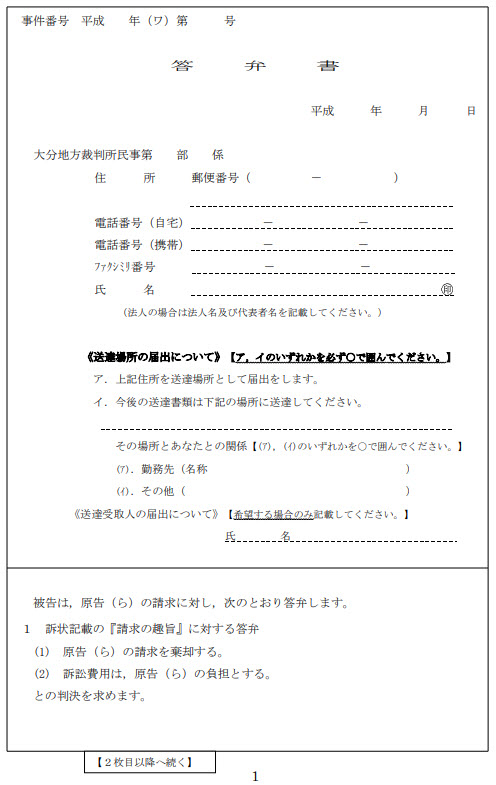

大分地方裁判所民事部の資料[1]から、解説と書式サンプルを引用してご紹介します。

「答弁書」とは,被告が訴状に対する自分の言い分を書いて裁判所に提出する最初の書面のことです。訴状に書かれている内容のどこが間違っていて,どこが正しいのかをはっきりと書いて,さらにその他にあなたの言い分がある場合にはそれも書いてください。

(…略…)

答弁書は、「被告が自分の言い分を述べる書類」のことです。被告とは、裁判に訴えられた人、つまり今回は“あなた”のことです。

あなた(=被告)の言い分を書いて提出するものが、答弁書だと考えて良いでしょう。

ただ、自由に書いて良いわけではなく、一定の書式があります。上記でご紹介しているのは、書式の1枚目です。こうした書類が3枚ほどあります。

答弁書の書き方は、かんたんに解説できるものではありません。裁判用語や法律用語も適切に使わなければ、誤解されてしまう恐れもあります。

答弁書の書き方についても、かならず弁護士・司法書士など法律専門家の指導を受けてください。

答弁書を出す=争う姿勢を見せた、と捉えられることも

書き方を考える前に、「答弁書を自分で書いて出すべきか」という問題があります。

「答弁書を出す」となると、書き方や内容などによっては、「全面的に争う姿勢を見せた」と捉えられてしまうこともあります。こうなると、本格的な法廷闘争になってしまう恐れもあるでしょう。

法廷での争いを通して、裁判長が和解を勧告する可能性も考えられます。ですが、弁護士・司法書士を通した債務整理と比べれば、比較にならないほど大変な思いをすることになるでしょう。

ネットで調べたり本で読んだ知識だけで、自分で答弁書を作るのは、決してオススメできません。もしも失敗してしまえば、本格的な法廷闘争という大変なリスクがあるためです。

また、答弁書を自分で書いて出したあと、「やっぱり弁護士に相談しよう」となっても、

「もう答弁書を出した後では、訴状の取り下げ交渉も難しい」

と言われてしまうかもしれません。

このあたりの判断は難しいところですが、そうしたリスクも無いとは言い切れません。

どちらにしても、よくわからないまま、素人判断で勝手にやってしまうのは、とても危険です。

ですので、答弁書を出すかどうかも含めて、まずは弁護士・司法書士に無料相談を行いましょう。